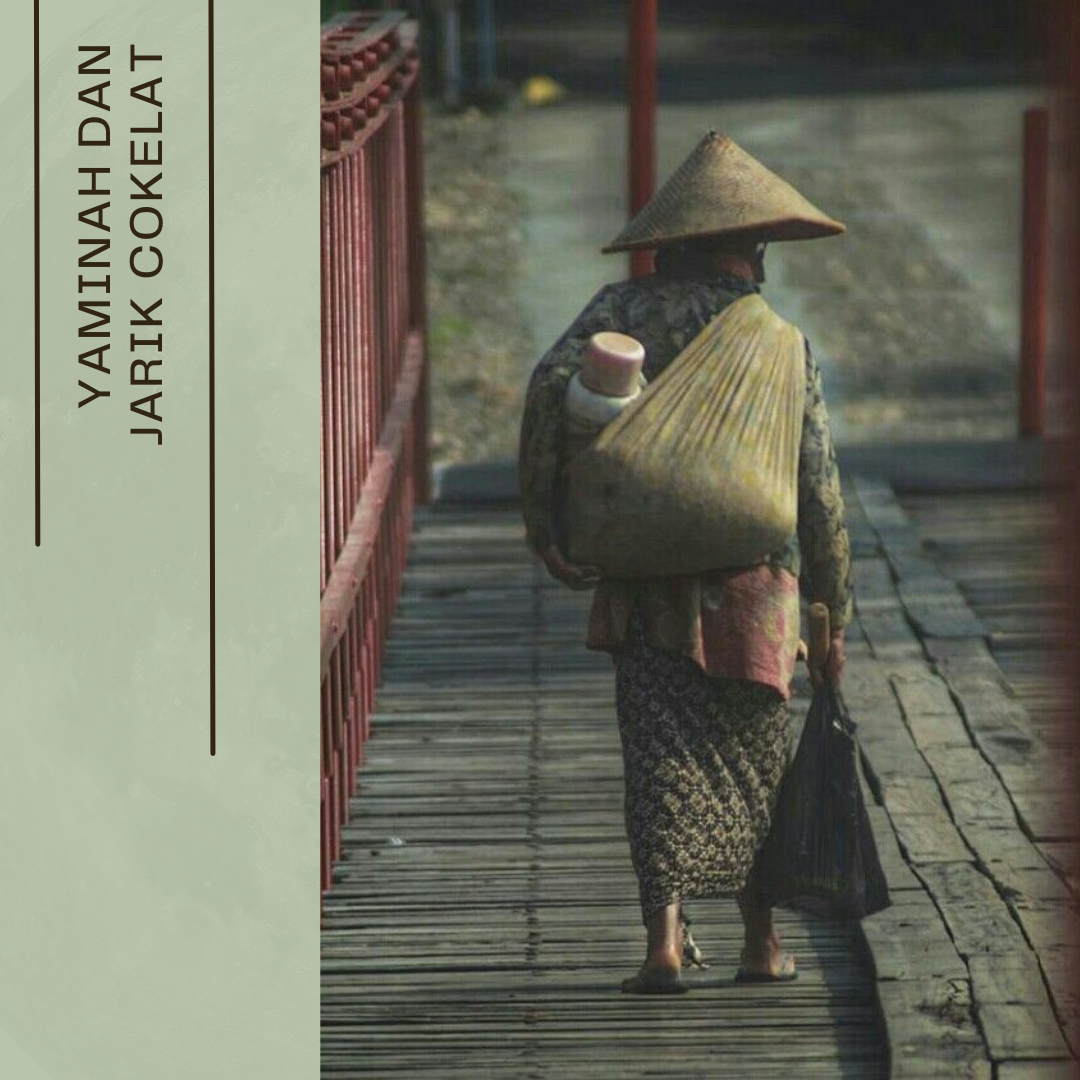

Yaminah dan Jarik Cokelat

menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Kesunyian

Mobil sedan merah itu berjalan sangat cepat, menyebabkan tempias air hujan yang mengenang di lubang jalan sehingga mengenai wajah menor Yaminah. Bedak putih, bibir merah, alis mata tebal, serta warna pastel menor melekat di wajahnya yang sedikit tirus, pula gelang merah masih melingkar di pergelangan tangannya yang kurus serupa tangkai jeruk purut yang tak terurus. Tempias genangan air hujan itu membuat luntur dempulan indah di wajahnya. Ia berhenti, turun dari sepedanya dan mengelap wajahnya menggunakan kain jarik cokelat yang semula ia ikat di perutnya.

“Untung aku masih memakainya,” bukan tanpa amarah ia menggerutu demikian.

Yaminah mengibas-ngibaskan jarik cokelatnya yang sedikit basah sebab air yang mengenai permukaan wajahnya. Ia teruskan mengayuh tuas sepedanya sekuat tenaga menghadapi jalanan aspal yang terjal karena berlubang, sesekali ia merasakan sakit di pantatnya akibat menahan guncangan jalanan dengan sepeda cokelat yang sudah tua. Hingga ia tiba di ujung jembatan, ia turun dari sepedanya lalu menuntunnya menuruni jalanan kecil di samping jembatan, ia menuntunnya karena medan sedikit menanjak dan curam. Arus sungai di bawah jembatan itu mengalir deras, sampai suaranya terdengar cukup keras ke permukaan. Air yang mengalir berhulu dari pantai selatan ujung kabupaten Jember yang kini keadaannya sudah mulai keruh.

Yaminah tiba di rumahnya yang tak jauh dari jembatan besar itu, tepatnya di samping sungai dengan perahu-perahu yang dipoles sederhana milik warga setempat. Ia meletakkan sepedanya di samping dinding rumahnya yang warnanya mulai lapuk dikikis waktu dan kusam sebab uap yang timbul dari mesin perahu nelayan. Ia mengucap salam, putri pertamanya membukakan pintu rumahnya, pintu yang dipenuhi oleh lubang-lubang rayap, bintik jamur mengendap di permukaan pintu, dan berengsel tua yang suara dernyitnya begitu menyayat telinga. Lalu dikecupnya tangan Yaminah.

“Sudah pulang dulu rupanya, anak manis,” sambutnya. Sambut tak berbalas sahut.

Yaminah melihat seragam merah-putih yang tergantung rapi di pintu lemari, dugaannya anaknya tak sekolah lagi.

“Kenapa membolos lagi, nak?”

Yaminah memeram kesal, ia mengambil teko dan menuangkan air di gelas plastik lalu meminumnya, berharap kondisi marah datang saat lelah ini menjadi stabil.

“Dini harus sekolah yang rajin.”

“Dini, takut, Bu. Dini, malu. Dini, diejek teman-teman, katanya ibu Dini seorang …”

Mata Dini sembap, air matanya bergulir dari pelupuk matanya.

“Sudah sudah, jangan menangis nanti kedengaran bapak sama adik.”

Yaminah menelan ludah, ia mengusap air mata anaknya, lalu bergegas menuju kamar suaminya.

“Mas, sudah bangun?” ia tersenyum sembari menahan air matanya, suaminya berbaring lemah di ranjang, tak dapat berkata-kata, lumpuh! Sakit yang kemungkinan mustahil untuk sembuh. Malang sekali memang hidup Yaminah, lumpuh suaminya terjadi semenjak tragedi kecelakaan dua tahun silam, ketika ia baru saja melahirkan si bungsu.

Saat itu suaminya berniat untuk pulang dari rumah sakit kota untuk mengambil berbagai kebutuhan pula biaya persalinan untuk si kecil. Kejadian itu terjadi pada malam hari tepatnya dari arah kota menuju kecamatan Puger sudut kota Jember. Jalannya rusak parah, hujan deras mengguyur sepanjang jalanan raya bak tirai yang tak ada habisnya. Air menggenang seperempat kaki hingga tidak bisa membedakan mana jalanan berlubang dan mana tidak.

Tak berselang lama, suara tubrukan kecil terdengar. Roda motor suaminya tak sengaja melewati jalanan yang berlubang, suaminya tergelincir, kakinya terjepit di antara aspal dan motornya. Ia tak sempat membangunkan diri dan bahkan membuka sedikit kelopak matanya saat sebuah truk dengan muatan besar melintas dari arah selatan dengan kecepatan tinggi. Truk itu menyenggol motor dan tubuh suami Yaminah hingga ia terpental jauh dari tempat ia terjatuh awal.

Entah siapa yang menabrak ia sungguh manusia biadab, kabur meninggalkan korban begitu saja tanpa beban sedikit pun dan rasa tanggung jawab sama sekali. Kini Yaminah sudah berlapang dada menerima musibah itu, untung saja Mbok Siti selaku saudara jauh suaminya yang sekaligus tetangga sebelah rumahnya dengan rendah hati dan ikhlas mau direpotkan oleh keluarga Yaminah.

“Duh, Gustii, Mbok kan wis bilang kamu berhenti saja. ”

“Hitung-hitung untuk beli beras, mbok.” Yaminah menjawabnya dengan senyum yang melelahkan

“Sudahlah, nduk, berhenti saja kamu, Mbok tidak mau lihat kamu dijawil-jawil anak, ingat nduk kamu itu Punya Suami, suamimu itu sakit, lumpuh.”

Yaminah terdiam, emosinya sedikit terpancing, padahal ia masih merasakan nyeri-nyeri di otot kakinya yang masih tersegel rapi.

“Mbok, aku tidak seperti itu, aku hanya menari Mbok, menari,” ia ulangi kata terakhir dengan penekanan khusus.

“Berhenti saja wis, nduk, di luar sana banyak penari Jathil yang nakal.”

“Aku tidak seperti itu ..”

Yaminah menelan ludah, napasnya berat. Pembelaan ini sungguh sia-sia, penilaian ini tidak adil, nasib penari Jathil sebatas dari sudut pandangan penonton sialan saja.

Yaminah bergegas pergi ke dapur gedeknya, ia mencuci ikan-ikan yang ia kulak dari nelayan kecil tetangga samping rumahnya, lalu ia jual kembali dengan keuntungan lima ratus perak.

Sebelumnya suaminya adalah seorang nelayan yang menjual hasil lautnya sendiri, namun semenjak kejadian tersebut kapalnya dijual untuk melunasi pajak bumi yang telah membengkak hampir dua tahun lamanya, keuntungan lima ratus perak hanya cukup untuk membeli beras serta membayar bulanan listrik yang sangat dihemat olehnya, bahkan iuran tunjangan kesehatan pun ia bayar dari tabungan hasil penjualan kapal suaminya.

Andai saja dulu Yaminah tidak meninggalkan kampung halamannya dan memutuskan untuk menikah dengan Sutarji, ia pasti akan menjadi kembang desa yang lihai dalam kesenian tari. Bapaknya pemilik sanggar tari serta padepokan seni karawitan dan jaranan, sedangkan ibunya sehari-harinya membantu bapaknya untuk mengajar bocah-bocah yang ingin belajar di sana.

Seringkali Yaminah diajak orang tuanya untuk menjadi penari ketika sanggar bapaknya mendapatkan undangan. Banyak warga yang mengandrungi kepiawaiannya dalam menari, bahkan setiap lentikan jari yang ia gerakkan menyesuaikan lantunan musik menjadi daya tarik tersendiri untuk para penonton. Seorang kembang desa yang banyak digandrungi oleh pemuda-pemuda.

Tetapi hidup memang tak semudah mengembangkan layar perahu, Yaminah mendapatkan sebuah lamaran pernikahan dari kekasihnya, pemuda asing yang merantau dari desanya untuk mencari pundi-pundi rezeki di tempat orang, Namun bapaknya tak merestui, ia menentang keputusan orang tuanya untuk tidak menikahi Sutarji karena ia masih belum mapan meski ia beriman, namun cinta memanglah sihir yang nyata.

“Sutarji akan bertanggung jawab dan dia pekerja keras,” timpalnya selalu ketika ibu bapaknya melarangnya untuk menikah.

Lagi-lagi bapaknya menolak keputusan Yaminah. Ia baru menginjak usia sembilan belas tahun, ia harus menjadi penari terkenal dahulu, hal itu merupakan salah satu harapan kedua orang tuanya, tapi Yaminah tetap kukuh dengan keputusannya, “Mengapa seorang penari memiliki pantangan untuk tidak menikah? Ibu juga seorang penari, bahkan sekarang Ibu membantu bapak di sanggar.” Bapaknya mulai jenuh mengejar keputusan Yaminah yang memang bulat sejak awal, ia pasrah dengan keputusan Yaminah.

“Ikan, ikan segar, ikan … ”

“Boleh saya lihat ikannya, mbak?” tanya seorang ibu tambun yang menyeruakkan bau minyak telon.

“Boleh, mbak, silahkan.” Yaminah membuka peti gabus berwarna putih yang berisi ikan jualannya.

“Lho, mbak inikan yang tadi njaran[1] itu?” ibu tambun itu sedikit terkejut, padahal baru tadi siang mereka bertemu, tapi kini mereka bertemu sebagai penjual dan pembeli, Yaminah hanya tersenyum ramah.

“Tidak jadi, mbak, ikannya kurang segar.”

“Ini masih baru, mbak,” belum sempat Yaminah memberi penjelasan, pembeli itu menimpal terima kasih dan segera berlalu.

Calon pembeli itu langsung pergi meninggalkan stand ikan millik Yaminah. Lagi-lagi ia harus pasrah dengan ikan-ikan yang dibilang kurang segar oleh pembeli, padahal keadaan ikan-ikan di pesisir hampir semua seperti itu: pucat pasi, kelihatan tidak segar, semua ini karena keruhnya air pantai yang disebabkan oleh sampah dan pembangunan tambak.

Hampir sekitar lima jam Yaminah duduk memandangi ikan-ikan dagangannya yang tak satupun laku terjual. Semuanya masih tetap di tempat, ia sedikit gelisah, jika tak ada satupun ikan yang terjual maka lusa ia tak dapat membeli beras untuk keluarganya, ia harus lebih-lebih berhemat lagi untuk menanak nasi. Diangkatnya kepalanya, sesekali mengedip-ngedipkan matanya supaya air matanya tidak tumpah di tengah-tengah hiruk-pikuk pasar di hadapannya.

Sore menjelang malam, senja turun perlahan menuju ufuk barat mencipta lembayung oranye di air laut, dibarengi angin-angin laut yang semilir menggoyang-goyangkan layar dan bendera kapal milik nelayan. Di pasar ikan yang sekaligus menjadi dermaga milik kapal-kapal juragan lokal, berisik las besi, kendaraan pedagang, serta pengunjung pasar berjejeran mengusik gendang telinga. Yaminah duduk di sebuah peti kosong sembari menikmati gelombang air laut yang sedikit tidak tenang, seperti pikirannya, ia memejamkan kedua matanya membiarkan semilir angin-angin nakal itu mengibaskan rambutnya.

Seorang bocah menari dengan jarik cokelat yang diikat di pinggangnya sembari membawa kuda lumping yang disematkan di antara kedua paha. Ia menari di bawah indahnya senja mengufuk serta burung-burung camar yang hendak pulang menuju sangkar. Bocah penari itu mendekati Yaminah lalu tersenyum manis, amat manis. Ia memberikan kain jarik cokelat yang ia sematkan di saku celana. “Ibu..” Yaminah terdiam, ia mengamati lekat-lekat bocah itu, wajah, mata, pula bibirnya.

“Ibu..”

“Ibu.. bangun, Bu, nanti aku terlambat,” bocah itu merajuk, menggerakkan lengan ibunya yang tak banyak berisi daging.

Yaminah membuka matanya pelan-pelan.

“Kalau membangunkan ibu itu harus pelan-pelan, anak.” Yaminah mulai sium.

Rasanya sedikit pusing, ia mengedipkan matanya lagi. Yaminah melihat arah jarum jam. Sial, ia harus mengantarkan anaknya pergi ke sanggar. Ia sungguh terlelap dengan mimpi-mimpinya, lebih tepatnya, itu adalah masa lalunya yang diam-diam pagi ini merindukan Yaminah. Semuanya terekam kembali seperti dahulu, Sutarjii! Diam-diam Yaminah masih merindukan Sutarji yang telah berpulang saat di mana si sulung menjalani wisuda sekolah dasarnya. Kejadian itu sungguh melekat di pikiran Yaminah serta kedua anaknya. Kini si sulung sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas sedangkan bungsu berusia sembilan tahun yang saat ini hendak Yaminah antar ke Sanggar milik kakeknya.

Setelah kepergian suaminya, Yaminah diboyong keluarganya untuk tinggal di rumahnya kembali, hingga salah seorang pemuda desanya yang ternyata dari dulu diam-diam mencintai Yaminah berkenan hati untuk melamarnya.

“Aku janda anak dua,” Yaminah menegaskan Kembali bahwa dia adalah seorang janda anak dua yang ditinggal mati oleh suaminya.

“Aku tidak peduli,” ketus suaminya sebelum mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Mereka menikah tepat dua tahun setelah kepergian Sutarji, Yaminah menikah dengan seorang lelaki desanya, seorang sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan Sutarji

[1] istilah bagi pelaku kegiatan seni Jaranan

pengarang: Alya Latifatul

ilustrasi: Cindy

menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Kesunyian